지구 재난에서 살아남기

천년 왕국 신라에 대한 진솔한 기록 『화랑세기花郞世紀』 본문

천년 왕국 신라에 대한 진솔한 기록『화랑세기花郞世紀』

김부식의 『삼국사기』에 김대문의 『화랑세기花郞世紀』가 인용되어 있다.『화랑세기』는 지금까지 알고 있던 신라와 화랑의 모습을 적나라하게 보여 주는 책이어서 역사적으로 그 가치가 높다.『화랑세기』에 대한 평가는 진서론과 위서론으로 나뉘어 오랜 시간 논쟁을 이어 왔다.

『화랑세기』는 어떤 책인가?

『화랑세기花郞世紀』는 천 년 왕국 신라가 지닌 화려한 이미지의 뒷모습을 보여 주는 책이다. 사실 뒷모습이란 말보다는 신라 왕실과 화랑들의 본모습을 적나라하게 보여 주었다는 표현이 더 맞을 것이다. 『화랑세기』, 즉 화랑들의 계보를 기록한 책이면서 계보를 기술하는 과정에서 왕실과 화랑들의 혈통과 결혼 관계 및 복잡한 남녀 관계를 중심으로 서술하고 있어 처음 읽는 사람들은 당혹감을 느낄 수도 있다.

‘마복자磨腹子’는 『화랑세기』에만 나오는 고유한 개념인데 현대인의 관점에서는 이해할 수 없는 풍습이다. 이는 계급이 낮은 자의 임신한 아내가 높은 지위의 남성과 동침하여 그 아이의 지위를 높게 만드는 제도이다. 왕가뿐 아니라 화랑이나 기타 귀족 집단 사이에서도 마복자 풍습이 존재하였다. 어떻게 신라가 이런 문화를 가질 수 있는가라고 실망하거나 부정할 것인가?

『화랑세기』는 화랑의 계보를 기록한 책이며, 이 책의 저자인 김대문金大問 역시 풍월주 가문이었으므로 자신의 가계를 기록한 책이기도 하다. 이는 가문의 계보를 폄훼하려는 것이 아니라 그 #당시 신라의 당연한 풍습을 사실 그대로 기술한 것#이기에 어떤 거리낌도 없었다는 것을 짐작할 수 있다.

『화랑세기』는 신라 왕실과 화랑들의 본모습을 적나라하게 보여 주었다. 『화랑세기』는 화랑의 계보를 기록한 책이며, 김대문 역시 풍월주 가문이었으므로 자신의 가계를 기록한 책이기도 하다.

저자, 김대문金大問

『화랑세기』는 신라 중대 김대문金大問이 쓴 화랑花郞들의 전기傳記이다. 김대문金大問은 진골眞骨 출신의 귀족이었다. 『삼국사기三國史記』에 따르면, 704년(성덕왕 3년)에 한산주도독漢山州都督에 임명되었다고 한다. 저술로는 『계림잡전鷄林雜傳』⋅『화랑세기花郎世記』⋅『고승전高僧傳』⋅『한산기漢山記』⋅『악본樂本』등이 있다.

비록 이러한 책들이 지금 전해지지 않고 있지만 『삼국사기』에 기록되어 있어 그 당시에는 남아 있었으며, 진흥왕 37년(576) 조에서는 김대문의 『화랑세기』의 한 구절 “현좌충신賢佐忠臣 종차이수從此而秀 양장용졸良將勇卒 유시이생由是而生(어진 재상과 충성스런 신하가 여기에서 나오고 뛰어난 장수와 용감한 군사가 이로 인하여 생겨났다.)”을 인용하였으니, 김대문의 저술은 후대의 역사서 저술에 많은 참고가 되었을 것으로 짐작된다.

『화랑세기』는 화랑들의 전기뿐 아니라 당시 사회의 풍습과 왕가의 혼인과 인척 관계 등이 기록되어 있어 신라사 연구에 매우 중요한 서적임에 틀림없다. 그러나 『화랑세기』는 고려~조선 대를 거치며 실전失傳된 것으로 여겨졌다. 『삼국사기』에 그 책이 실재하는 것으로 알려졌지만 수많은 사서들처럼 어느새 사라져 버렸다.

그런데 사라진 『화랑세기』가 20세기에 필사본의 형태로 발견되어 당시 논란이 되었다. 1989년 2월 16일자 국제신문에 ‘화랑세기花郞世紀 필사본 발견’이라는 특보가 있었고 재야 사학자 이태길의 번역으로 6회에 걸쳐 『화랑세기』 전문이 연재되었던 것이다. 그 후 1995년에는 이 ‘발췌본(초록본)’ 『화랑세기』보다 더 자세한 ‘모본母本’ 『화랑세기』가 공개되었다.

그 내용과 진위 여부 논란을 떠나서 이 필사본의 내용만 따져 보면, 김대문 본인이 화랑의 우두머리 풍월주의 후손으로서 본인의 족보를 정리한 책을 편찬한 셈이다. 즉 필사본 『화랑세기』는 1세 위화랑魏花郞으로부터 32세 신공信功까지 화랑들의 우두머리인 풍월주 32명의 행적을 기록해 놓은 책이다. 그중에서 김대문의 가계를 보면, 1세 풍월주 위화랑이 5대조이고, 4세 풍월주 이화랑二花郞이 고조부, 12세 보리공菩利公이 증조부, 20세 체원공體元公이 조부, 그리고 28세 오기공吳起公이 부친이다. 이렇게 본다면 김대문이 화랑의 계보를 기록한 『화랑세기』를 저술한 것은 당연한 것일 수 있다. 이는 『화랑세기』 〈발문跋文〉을 살펴보면 더 명확해진다.

“선고께서 일찍이 향음鄕音으로 화랑의 세보를 기술하다가 미처 다 이루지 못하였다. 불초不肖는 공무의 여가에 화랑 행정의 큰일과 계파 맥락의 바르고 사악함을 모아서, 선고께서 옛일을 상고하신 뜻을 잇고자 하였다. 어쩌면 선사仙史에 조금이나마 보탬이 있으리라.”

이 〈발문〉을 보면 『화랑세기』는 선대에 못다 한 일을 이어서 김대문이 완결지어 탄생한 저작임을 알 수 있다. 중요한 것은 이 〈발문〉에서 『화랑세기』를 기록한 것은 ‘선사仙史’에 보탬이 된다고 한 점이다. 결국 신라 시대 화랑의 중요한 특징을 선仙으로 보고 있음을 알려 준다.

김대문에 대한 평가는 유교 사관儒敎史觀 이전의 반전제주의反專制主義의 입장에서 역사서를 서술했다고 보는 입장과 유교 사관에 의한 것으로 전제주의專制主義를 지지한다고 보는 견해가 있다. 『삼국사기』 열전에는 김대문이 신라의 다른 유학자들과 함께 실려 있어 유학자인 김부식은 김대문을 유학자로 파악한 것으로 여겨진다.

아쉽게도 김대문의 저술들은 모두 오랜 세월이 흐르는 동안 실전失傳되었다. 우리의 소중한 역사서가 일제 강점기에 수거되어 불태워지고 강탈당해 일본으로 빼돌려진 것이 수십만, 수백만 권에 이를 것으로 추정된다. 『화랑세기』 역시 그중의 한 권이었다는 합리적 추론도 가능하다.

『화랑세기』 필사본을 만든 박창화朴昌和

고려 시대 이후 사라진 『화랑세기』가 놀랍게도 1989년 2월 그 모습을 드러냈다. 어떻게 된 일일까? 신라 시대 김대문의 『화랑세기』 그 자체는 아니지만 1,300여 년의 세월을 거슬러 그 『화랑세기』를 그대로 옮겨 적은 『화랑세기』 필사본(박창화 씨의 필사)이 세상에 나타났다. 여러 언론사에서 이를 중요하게 여겨 대서특필하였다. 그로부터 6년 뒤인 1995년, 박창화의 손자 박인규의 집에서 또 다른 『화랑세기』 필사본이 발견되었다. 이 역시 박창화의 필사본이었다. 서로 다른 두 권의 『화랑세기』 필사본이 몇 년 간격으로 갑자기 나타난 것이다.

『화랑세기』는 제목 그대로 화랑들의 역사 기록을 뜻하며 그동안 알려지지 않은 화랑 조직이나 화랑의 계보 등이 전기체傳記體로 기술되어 있을 뿐만 아니라 화랑들의 사랑과 알력, 음모, 난혼亂婚 등이 그대로 기록되어 있어서 화랑들의 실체에 대한 많은 추측을 낳게 하였다.

일단 『화랑세기』 필사본을 기록한 박창화는 어떤 사람인지를 알아야 그 필사본의 정체도 드러날 것이다.

박창화는 1889년 5월 9일, 현재의 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍에서 태어나 1962년 3월 6일 세상을 떠났다. 본관은 밀양 박씨密陽朴氏이며 호는 남당南堂이다. 가족의 증언에 따르면 어렸을 때부터 학문에 몰두해 친구나 가족은 뒷전이었다고 한다. 1900년 초 관립 한성사범학교를 졸업하여 일제 강점기에 교사로 활동했다. 1927년에는 일본의 역사 잡지 『중앙사단中央史壇』에 세 차례 역사 관련 논문을 발표하기도 했다.

이후 1933~1942년 사이에 일본 궁내성 서릉부(일본 황실 도서관)에서 촉탁(계약직)으로 근무했다. 『화랑세기』와의 인연은 여기서 시작된다. 서릉부에는 일제가 규장각奎章閣(조선 왕실 도서관) 등에서 약탈해 간 비공개 고서가 많이 있었고 박창화는 10여 년간 그곳에 근무하면서 여러 책들을 읽고 손으로 옮겨 적었다고 한다. 한국방송의 교양 프로그램인 〈역사스페셜〉에서 『화랑세기』를 다룬 적이 있는데 일본 국립국회도서관에서 남당 박창화가 국내성 도서료에 근무한 기록을 확인했다. 한국방송에서 확인한 남당에 대한 기록을 보면 처음에 박창화朴昌和라는 본명을 쓰다가 1941년에는 소원창화小原昌和로 개명되어 있다. 아마도 창씨개명 정책에 따른 것으로 보인다.

광복 이후에 괴산군에서 교사 생활을 했으며, 제자 김종진, 김준웅 형제를 가르칠 때 『화랑세기』 필사본을 언급하였다고 한다. 이승만 정부 당시 박창화 자신이 직접 일본에 가서 일제 강점기 동안에 약탈해 간 고서들을 되찾아 오겠다고 지원을 요청했으나 당시 정부는 그의 말을 믿지 않았다고 한다. 그는 1962년 세상을 뜨기 전 “『화랑세기』 필사본은 소중한 것이니 잘 간직하라.”라는 유언을 남겼다고 한다. 이러한 증언들은 필사본 『화랑세기』의 신뢰성에 무게를 실어 준다.

문제의 『화랑세기』 필사본은 제자 김종진이 보관하고 있다가 그가 사망한 1989년에 김 씨의 아내 김경자 씨가 언론에 공개하였다. 이 당시 공개된 것은 32쪽짜리 발췌 필사본이고 1995년에는 162쪽짜리 필사본이 공개되었다. 만약 이 필사본이 신라 당대 김대문이 쓴 『화랑세기』를 직접 필사한 것이 사실이라면 기존의 『삼국사기』보다 훨씬 오래된 1차 사료로서 엄청난 가치가 있기에 사학계의 주목을 받았다.

원래 역사학계는 그들만의 권위와 영토만을 인정하는 성향이 강해 이와 다른 학설이나 고문서에 대해서는 철저하게 위서론僞書論을 주장하는 것이 상례였다. 『화랑세기』 역시 이러한 위작설을 피할 수 없었다는 것은 그것이 세상에 알려졌을 때 이미 예견된 것이었다.

재야 사학자로서 박창화의 저술은 매우 다양한 영역에 걸쳐있다. 일본의 역사 잡지 『중앙사단』에 총 세 편의 논문을 발표하였는데 〈신라사에 대하여(新羅史について)〉 1⋅2와 〈흰옷에서 김치까지(百服から沈積まで)〉가 있다. 그리고 역사 강역 관련 책으로는 『강역고疆域考』(1책, 55장), 『요동론遼東論』 (1책, 38장)과 고구려사인 『추모경芻牟鏡』 상上(1책, 61장), 『추모경芻牟鏡』 중中(1책, 60장), 『추모경芻牟鏡』 하下(1책, 57장), 『고구려사략高句麗史略』(1책, 17장), 『소수림대제기小獸林大帝紀』(1책, 75장), 신라사를 다룬 『파사이사금기婆娑尼師今記』(1책, 35장), 『아달라기阿達羅紀』(1책, 117장), 고려사 관련 『고려사열전高麗史列傳』(1책, 35장) 등이 있다. 그 외 한문소설로 『도홍기桃紅記』(1책, 89장), 『홍수동기紅樹洞記』와 대한민국에서 마지막으로 지어진 한문소설 『어을우동기於乙于同紀』(1책, 16장)가 있다. 박창화의 저작, 특히 한문소설의 내용은 『화랑세기』가 위작이라는 근거로 작용하기도 하였다.

『화랑세기』는 그동안 알려지지 않은 화랑 조직이나 화랑의 계보 등이 전기체로 기술되어 있을 뿐만 아니라 화랑들의 사랑과 알력, 음모, 난혼亂婚 등이 그대로 기록되어 있어서 화랑들의 실체에 대한 많은 추측을 낳게 하였다.

필사본 『화랑세기』의 구성과 내용

박창화가 일본 왕립도서관에서 필사한 『화랑세기』는 오랫동안 알려지지 않다가 이를 보관하고 있던 박창화의 제자 김종진이 죽고 그의 부인이 1989년에 공개했다.

특이한 점은 박창화의 필사본이 하나가 아닌 두 개로 존재한다는 점이다. 각각 다른 경로로 발견된 두 개의 『화랑세기』는 동일한 것이 아니라 서로 차이가 있다. 그 분량에 있어 두 번째 필사본은 첫 번째와 달리 32세 풍월주까지의 필사 내용이 들어 있고, 지면도 162면에 달한다. 처음 공개된 필사본은 32면이고 두 번째 필사본에서 누락된 앞부분의 계보만 들어 있다.

필사본 『화랑세기』는 화랑의 지도자를 풍월주風月主라 칭하고 각 풍월주 편의 첫머리에서 태생과 그 가계를 기술하였고, 그다음으로 그 풍월주의 행적行跡을, 마지막에는 저자의 찬贊을 붙여 그 인물의 공적을 칭송하였다. 찬의 내용은 유교적인 찬이나 사평과는 달리 주인공의 용모⋅행적 등 뛰어난 부분을 기록하면서 공에 대한 찬양도 첨가하는 내용으로 되어 있다.

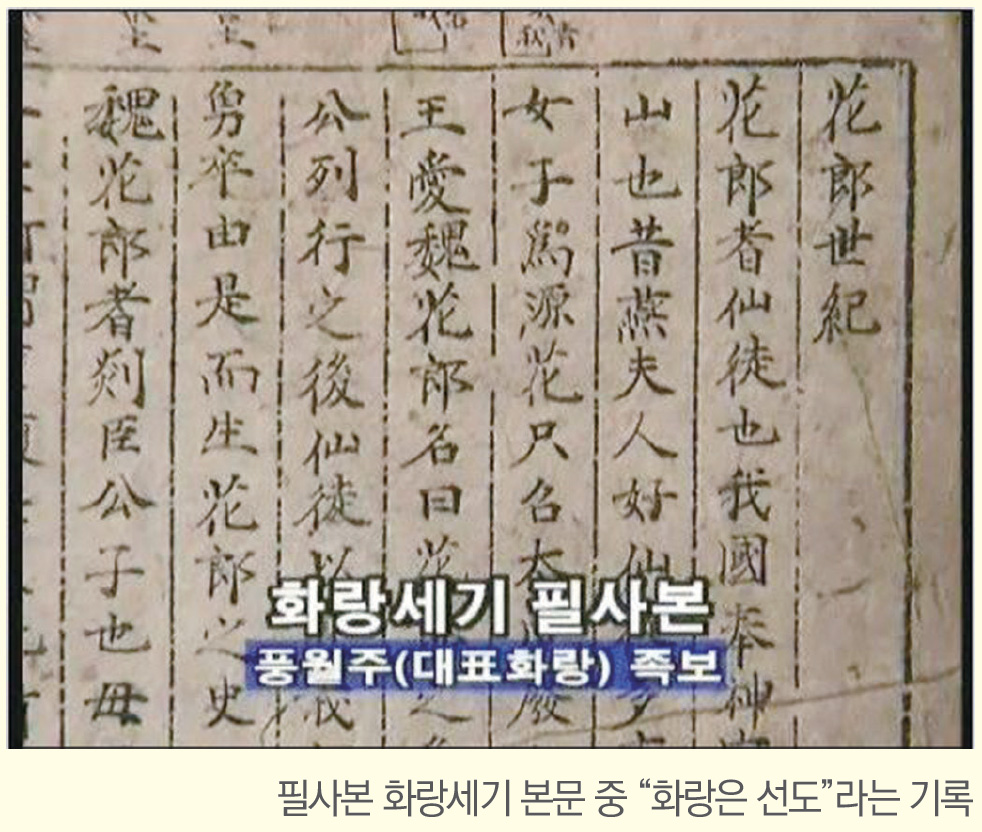

『화랑세기』의 머리말에는 저자 김대문이 책을 저술한 동기를 설명하고 있는데, 그 첫 구절의 내용이 매우 주목할 만하다.

〈화랑세기 서문〉

“화랑은 선도仙徒이다. 우리나라에서는 신궁神宮을 모시고 큰 제사를 지냈는데 이것은 중국 연나라에서 동산에, 노나라에서 태산에 제사 지내는 것과 같았다. …… 우리나라에서는 여자로써 원화源花란 제도를 만들었는데 지소태후가 이를 폐지하고 화랑을 설치하여 나라 사람들로 하여금 이들을 받들게 하였다. 화랑이라는 명칭은 이보다 먼저 법흥대왕이 위화랑魏花郞을 사랑한 데서 시작되었다. 옛적에는 선도들이 다만 신神만을 받드는 것이 주된 일이었는데 그 후에는 도의로써 서로 연마하게 되었다. 이에 어진 재상과 충성스러운 신하는 여기서 뽑혀 나고 훌륭한 장수와 용감한 병졸도 이에서 나오게 된다. 이런 이유로써 화랑의 역사는 몰라서는 안 될 것이다.”

이 서문에서 “화랑은 선도仙徒이다. 우리나라에서는 신궁神宮을 모시고 큰 제사를 지냈는데 …… 옛적에는 선도들이 다만 신神만을 받드는 것이 주된 일이었는데 그 후에는 도의로써 서로 연마하게 되었다.”라는 문장은 화랑의 본질과 특성이 무엇인지를 알려 주고 있다.

현재 우리에게 알려진 화랑花郞은 무술과 심성을 연마하는 젊은이들로 구성된 국가 조직에 가깝다. 그런데 『화랑세기』 서문에서 ‘신궁을 모시고 제사를 지내는 일’을 주로 하였다는 것은 #화랑이 신과 소통하는 일에 몰두하고 신과 합일되는 경지의 수행을 하였음을 짐작하게 한다. 무예를 연마하고 나라에 충성하는 무리의 역할은 그 뒤에 새롭게 주어진 임무였던 것이다.# 낭도를 편제하여 준군사적인 조직을 만든 것은 사다함의 검술 스승인 8세 풍월주 문노文弩였다고 한다. 그래서 김대문이 서문의 마지막을 “어진 재상과 충성스러운 신하는 여기서 뽑혀 나고 훌륭한 장수와 용감한 병졸도 이에서 나오게 된다.”라고 기술한 것은 김대문 당시의 화랑의 정체성을 설명한 것으로 이해된다.

그리고 이 문장은 김부식이 『삼국사기』에서 『화랑세기』를 인용하여 기록한 부분과 일치한다. 김부식의 유학자적 성격으로 볼 때 『화랑세기』를 인용하면서 왜 서문의 이 내용을 인용하고, 그 외 화랑과 신라의 모습에 대한 기록은 외면했는지 짐작할 수 있다.

필사본 『화랑세기』에 등장하는 풍월주는 제1세 위화랑魏花郞, 2세 미진부未珍夫, 3세 모랑毛郞, 4세 이화랑二花郞, 5세 사다함斯多含, 6세 세종世宗, 7세 설원薛原, 8세 문노文弩, 9세 비보秘寶, 10세 미생美生, 11세 하종夏宗, 12세 보리菩利, 13세 용춘龍春, 14세 호림虎林, 15세 유신庾信, 16세 보종宝宗, 17세 염장廉長, 18세 춘추春秋, 19세 흠순欽純, 20세 예원禮元, 21세 선품善品, 22세 양도良圖, 23세 군관軍官, 24세 천광天光, 25세 춘장春長, 26세 진공眞功, 27세 흠돌欽突, 28세 오기吳起, 29세 원선元宣, 30세 천관天官, 31세 흠언欽言, 32세 신공信公까지이다.

본문에서는 먼저 각 풍월주의 가족 관계와 행적을 적고 있는데 화랑의 행적은 정치적⋅군사적 행적보다는 가족 관계와 계보에 중점을 두고 있다. 그래서 아마도 책의 제목이 『화랑세기』가 되지 않았나 생각된다. 그러나 내용 중 선교와 불교의 관계, 화랑의 자리를 둘러싼 각 파 간의 암투, 가야파의 성장 등 당시의 정치적 상황도 여러 곳에서 기술되고 있다.

등장인물은 총 138명에 달하는데, 이들 간의 결혼 관계나 권력 이동 등의 내용들을 통해 기존에 알고 있던 신라의 이미지와 다른 흥미로운 기록들이 눈에 띈다. 먼저 김유신과 김춘추 모두 대표화랑(풍월주) 출신이라는 점이다. 김유신이 화랑이라는 것은 널리 알려져 있었지만 김춘추 역시 화랑이었다고 기록되어 있다. 즉 김춘추는 18세 풍월주였다, 그리고 김춘추가 김유신의 여동생 문희와 결혼하나 그것이 초혼이 아니었다는 점, 이미 그는 결혼하여 보랑이라는 아내와 고타소라는 딸이 있었다고 기록하고 있으며, 문희에게 꿈을 판 보희도 첩으로 삼았다고 밝히고 있다. 그리고 서문에서 보듯이 #화랑이 처음에는 신궁을 모시는 종교적 역할을 하였으나 점차 전사단 기능으로 변하였다는 내용이나 화랑이라는 명칭의 기원이 제1세 풍월주 위화랑에서 유래되었다는 점도 『화랑세기』를 통해 알려진 것이다.#

특히 신라의 골품제骨品制에 대한 기록을 볼 때 기존에 알려진 사실과 다른 점을 알 수 있다. 『화랑세기』에서 골품은 왕위王位와 신위臣位의 구별 혹은 진골정통眞骨正統과 대원신통大元神統으로 구분되어 있다. 『삼국사기』에 나오는 성골聖骨에 대해서는 전혀 언급된 바가 없다. 그리고 왕위 계승은 진골정통을 계보로 하고 있고, 대원신통은 왕실의 서자녀와 가야 왕족 출신을 포함하고 있으며, 왕의 자녀라 하더라도 왕비가 대원신통일 경우에 아들은 진골정통, 딸은 대원신통으로 되어 있어 지금까지의 성골과 진골 구분과는 다른 기록을 남기고 있다.

『화랑세기』가 전하는 내용 중 다소 충격적인 사실은 신라 사회가 일부일처제一夫一妻制가 아니었고 오히려 다부다처제에 가까운 풍습을 가지고 있었다는 점이다. 이는 유목 민족의 풍습과 토착 세력의 풍습이 습합習合되어 나타난 것으로 추론된다. 사실 『화랑세기』에 나오는 복잡한 연애 관계, 결혼과 출산 등의 내용들을 볼 때 신라 사회의 자유로운 남녀 관계가 상상하지 못할 정도로 복잡하고, 그래서 『화랑세기』는 박창화가 창작해 낸 것일 뿐 본래의 신라 사회와는 거리가 멀다는 평가가 나오게 되었다. 그리고 그러한 평가는 박창화가 쓴 한문소설의 외설적 내용과 유비類比되어 위작설로 나아갔다.

‘신궁을 모시고 제사를 지내는 일’을 주로 하였다는 것은 화랑이 신과 소통하는 일에 몰두하고 신과 합일되는 경지의 수행을 하였음을 짐작하게 한다. 무예를 연마하고 나라에 충성하는 무리의 역할은 그 뒤에 새롭게 주어진 임무였던 것이다.

『화랑세기』 위작설

박창화는 한학자이자 역사가로 일본 궁내청 사서로 근무한 적이 있는데, 그 시기에 『화랑세기』를 필사하였다고 한다. 그럼에도 이를 믿지 않고 필사본을 위작僞作이라고 평가하는 사학자들도 많다. 박창화에 의해 위작되었다고 보는 경우, 모본(1995년 공개) 필사본 『화랑세기』를 보다 더 진본眞本으로 보이게 하기 위하여 초록본抄錄本(1989년 공개)을 따로 만들었다고 주장한다. 또한 박창화의 다른 저술들을 살펴보면 역사를 소재로 하면서 주요 사건 전개가 남녀 관계라는 것이 필사본 『화랑세기』와 유사하다는 점에서 필사본 『화랑세기』를 위작으로 보고 있다.

고대사 연구가들은 이 책이 『화랑세기』임에도 화랑의 구체적 활동상이 부족하다는 점, 주로 결혼과 출산에 치우쳐 있다는 점, 서문에서 화랑 제도의 원류가 중국 고대의 것을 모방했다고 기록한 점 등을 들어 위서로 평가한다. 그리고 부곡部曲이나 공주公主 라는 용어가 고려 시대에 쓰였는데 신라 시대 책에 나올 리 없다는 의심 등이다.

그러나 필사본 『화랑세기』가 진본眞本이라고 주장하는 측에서는 수록된 향가鄕歌인 「송사다함가送斯多含歌」의 향찰鄕札 표기, 또 『화랑세기』에서의 ‘노奴’와 ‘비卑’의 용례가 조선 시대의 천민 개념이 아닌 고대의 왕족을 제외한 모든 신분층을 일컫는 개념으로 쓰였다는 점을 근거로 들고 있다.

그럼 필사본 『화랑세기』는 위서인가 진서인가? 사실 『화랑세기』뿐 아니라 『규원사화揆園史話』나 『환단고기桓檀古記』 등 근세에 나타난 역사서는 모두 학계에서 위서라는 평가를 받고 있다. 그러나 그들 역사서가 위서라고 하는 결정적인 근거는 없다는 것이 진서론자들의 반론이다. 『화랑세기』 역시 위서론자와 진서론자들 간의 논쟁이 존재한다.

그 논쟁은 대략 노태돈盧泰敦을 중심으로 한 서울대 역사학과의 위서론과 이종욱李鍾旭을 중심으로 한 서강대 역사학과의 진서론 대결로 전개되었다고 해도 과언은 아니다. 특이하게도 다른 역사서와 달리 강단 사학계 내에서의 논쟁인 셈이다.

위서론자들은 박창화라는 인물의 행적을 유추해서 『화랑세기』가 창작물일 것이라고 추론했다. 즉 박창화는 생시에 『화랑세기』의 존재에 대해 언급한 적이 없고, 또 그의 유고 중 역사를 주제로 한 한문소설이 발견되었고, 또한 박창화 사망 후 오랜 시간이 경과한 후에 유족들에 의해서 알려진 점도 의심스럽다는 것이다. 만일 『화랑세기』가 진서라면 이는 학계와 대중들의 엄청난 시선을 받을 사안인데 이를 모른 척한 것은 이해하기 어렵다는 점이다.

『화랑세기』와 기존 사서 내용의 불일치는 좀 더 합리적 의심이다. 첫째, 모계, 풍월주 등 당시 사용되지 않았던 용어가 발견된다. 둘째, 『화랑세기』에 등장하는 인물들 중 상당수가 그 이후의 금석문에서 확인되지 않았고, 셋째, 『삼국사기』의 기록에 의하면 김춘추의 할아버지인 용춘과 용수는 동일인인데 『화랑세기』는 형제 사이로 기록하고 있으며, 넷째, 세종에 대한 기록이 『삼국사기』와 차이가 있다는 점 등이다.

마지막으로 『화랑세기』 내용 자체의 불합리성이다. 즉 그 내용이 상식과 많은 차이가 있다는 점이다. 가장 큰 문제는 그 당시 귀족들의 문란한 성관계와 가족 관계를 들고 있다. 『화랑세기』를 편역한 조기영은 “『화랑세기』에 의하면 화랑이 비도덕적이고 비윤리적인 귀족 집단이자 무예 집단으로 비춰지고 있으며, 강한 자부심을 느끼는 우리 민족의 역사가 초라하게 기술되고 있다. 바로 이점이 『화랑세기』를 진본으로 인정하지 못하게 하는 일차적인 이유이다”라고 강조한다.

이와 달리 진서론은 그 내용상 결코 창작될 수 없으며 당시의 시대상에 대한 막연한 추측으로 『화랑세기』를 위서로 몰아서는 안 된다고 주장한다. 가장 설득력 있는 진서론 주장을 보면, “『화랑세기』에 나오는 향가는 박창화가 활동하던 시기를 감안할 때 결코 지을 수 없는 것”이라고 강조한다. 그리고 최근의 고고학적 발견으로 『화랑세기』의 내용이 입증된 경우는 기록의 시대적 우선성을 인정해야 한다는 것이다. 예를 들어 『화랑세기』 사다함전에서 무관랑의 죽음에 대해 기술하는 부분으로 “밤에 궁궐 담장을 넘다가 구지溝池에 떨어져 다쳤다. 얼마 지나지 않아 죽었다.”라는 기록이 있는데, 신라 월성 주위에 ‘구지’가 존재한다는 사실은 1995년 고고학 조사에서 밝혀진 것이므로 박창화가 필사할 당시에는 전혀 알 수 없는 사실이었다.

또 신라 향락 문화의 상징인 포석정鮑石亭의 설립 연대와 그 용도 등에 대한 기록도 『화랑세기』가 진서임을 증명한다고 말한다. 1999년 유적 발굴 조사에서 ‘포석砲石’이란 글자가 쓰여 있는 명문銘文 기와가 발견되었는데 이 기와는 삼국 시대 유물로 추정되는 것이었다. 이로 보아 『화랑세기』 진평왕 대의 ‘행길우포사行吉于鮑祠’, ‘화상우포석사畵像于鮑石祠’라는 기록은 유물의 연대와 일치하고, 나아가 포석정의 용도가 향락이 아닌 경건한 의식을 행하던 장소임을 알려 주는 것이어서 『화랑세기』의 기록이 그 당시의 사실을 기록한 것임을 확인할 수 있다. 이 외에도 『화랑세기』가 진서라는 설득력 있는 증거들이 존재한다.

『화랑세기』를 읽어 보면 박창화가 아무리 한학과 역사에 밝고 재주가 비범해도 이는 결코 창작해 내기 힘든 내용임을 알 수 있다. 재야 사학계의 대표 주자인 이덕일李德一 역시 『화랑세기』는 진본眞本이라고 강조한 바 있다. 위서론자들의 주장은 늘 대동소이하다. 『화랑세기』 위서론 역시 『환단고기』 위서론과 같은 방법과 내용을 유지한다. 용어의 문제, 원본이 없다는 문제, 필자의 성향 등등을 내세운다. 위서론자들의 주장처럼 박창화의 창작이라면 왜 박창화는 이를 완성하고도 세상에 드러내지 않았는지 설명할 수 없으며, 나아가 이런 위서 창작이 그에게 무슨 이득이 있는가 하는 점도 설명할 수 없다.

『화랑세기』의 ‘행길우포사行吉于鮑祠’, ‘화상우포석사畵像于鮑石祠’라는 기록은 유물의 연대와 일치하고, 포석정의 건립이 통일신라 이전임을 입증하는 것이며, 나아가 포석정의 용도가 향락이 아닌 경건한 의식을 행하던 장소임을 알려 준다.

에필로그

『화랑세기』는 어느 날 세상에 나타나면서 화랑에 대한 기존의 이미지를 바꾸어 놓았다. 그 이전의 이미지와 이후의 이미지가 서로 상반된 것인지, 어느 것이 더 우위의 것인지, 또 바람직한지 등의 평가는 무의미하다. 중요한 것은 어느 것이 더 사실에 가까운가 하는 점이다.

『화랑세기』에 대한 평가에는 두 가지의 서로 다른 입장이 존재한다. 위서론은 필사본 『화랑세기』가 화랑의 이미지를 추락시키고 신라 사회를 성적으로 타락한 사회로 묘사하므로 이는 진정한 화랑의 역사가 될 수 없다는 주장을 하는 반면, 진서론자들은 비록 『화랑세기』의 기록이 우리 마음에 들지 않는다고 하더라도 그 당시 화랑들의 삶과 신라의 모습을 기록하고 있으므로 고대사를 새로운 관점에서 새롭게 이해하는 중요한 자료라고 말한다.

우리는 어느 입장에 설 것인가? 물론 진실의 편이다. 그럼 어느 것이 진실인가? 그것은 역사서를 대하는 태도와 그것을 받아들일 수 있는 자세, 중립적 관점에서의 연구 등을 통한 평가에 의존한다. 물론 위작을 진서로 받아들이라는 것은 아니다. 진서인지 위서인지 판단함에 있어 신중하고 정직하며 학문적 태도를 유지하자는 것이다.

필사본 『화랑세기』가 위작이 아님을 증명하는 결정적인 예가 바로 향가가 내용의 일부로 들어 있다는 점이다. 물론 이것이 위서론의 단서가 되기도 한다. 어쩌면 향가의 국문학적 분석이 『화랑세기』 진위의 바로미터가 될 수도 있다.

신라 시대에 향찰로 표기된 향가! 1950년대 이전 그것이 과연 일반인에 의해 창작될 수 있는 것인가? 필사본 『화랑세기』에는 신라 진흥왕 때 미실美室이라는 왕족 여인이 가야 정벌을 위해 출정하는 제5세 풍월주인 사다함이 무사하기를 빌며 지었다는 향가 1편이 한문의 뜻과 음을 빌어 우리말을 표기한 향찰로 실려있다.

바람이 분다고 하되 / 임 앞에 불지 말고 / 물결이 친다고 하되 / 임 앞에 치지 말고 / 빨리빨리 돌아오라 / 다시 만나 안아 보고 / 아흐, 임이여 잡은 손을 / 차마 물리려뇨』 (風只吹留如久爲都 / 郞前希吹莫遣 / 浪只打如舊爲都 / 郞前打莫遣 / 早早歸良來良 / 更逢叱那抱遣見遣 / 此好,郞耶執音乎手乙 / 忍麻等尸理良奴)

위서론자들은 이 향가가 『삼국유사』에 실려 있는 향가에 대한 연구 결과를 바탕으로 박창화가 창작한 것이라고 주장한다. 위서론자들의 주장은 단순한 창작이므로 이것의 가치는 물론 이를 근거로 『화랑세기』가 진서니 뭐니 논란을 벌일 것이 아니라고 한다.

그러나 『삼국유사』에 실린 향가에 대한 연구가 1929년 일본 연구가의 성과에 더해, 1942년 양주동梁柱東이라는 천재 국문학자에 의해서 대부분 이루어졌다는 사실을 이해한다면, 일본에 있으면서 향가 연구에 무지한 박창화가 완벽한 향가를 창작하는 것 자체가 불가능하다는 것이 진서론자들의 반론이다. 향가를 짓는다는 것은 단순히 그 이전 작업을 참고하거나 뛰어난 문학성만으로 가능하지 않다는 것은 국문학계의 중론이다.

상식적으로 어느 주장이 더 논리적인가? 바로 이러한 두 가지 주장에서 사서를 바라보는 정직하고 합리적이면서 학문적인 평가가 무엇인지를 깨닫게 해 준다. 『화랑세기』의 내용이 비록 마음에 들지 않고, 기존의 학설과 배치된다고 하더라도 그 기록의 가치를 용기 있게 받아들이는 자세가 필요하다. ■

'한민족의 역사' 카테고리의 다른 글

| 견훤의 후백제 중심지, 광주와 전주 (0) | 2025.05.07 |

|---|---|

| 관촉사 은진미륵을 만나다. (0) | 2025.04.29 |

| 조선의 도성, 한양漢陽 (1) | 2025.04.12 |

| 시빌 워Civil War : 분열의 시대, 0⋅0 좌표는 어디인가? (1) | 2025.04.11 |

| 개천절 성례식의 비밀을 최초로 밝힌다!, (0) | 2025.03.27 |